Спасти родной язык

Цифровые платформы должны помочь в сохранении языков коренных народов севера. Об этом в Красноярске говорили на стратегической сессии «Создание цифровой среды родных языков через призму технологий и креативных индустрий».

Звучит прогрессивно, но поможет ли?

Не новость ,что коренные народы Сибири постепенно утрачивают свои языки, и коренным образом переломить эту тенденцию не получается.

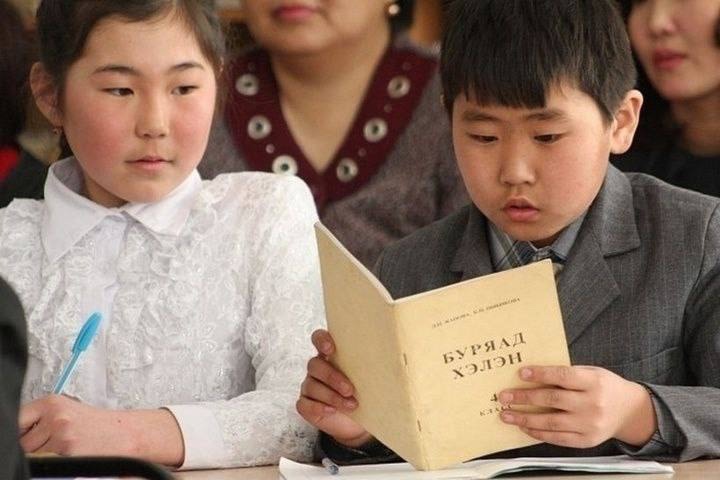

Не помогает и в тех случаях, когда преподавание языка налажено в школах. И причина понятна: по сути, для детей, которые не общаются повседневно на родном наречии, это фактически изучение иностранного языка.

И много ли людей владеют английским, оканчивая школу?

Учёные сошлись в том, что гарантировать жизнь и бытование таких языков может только сохранение традиционных форм хозяйствования и проживания.

Пока же мы вынуждены слышать только печальные сведения из озвученного профессором СФУ, историком и этнографом Виктором Кривоноговым опроса:

Сойоты в Республике Бурятия полностью утратили свободное владение родным языком

У тофаларов в Иркутской области и кетов в Красноярском крае этот показатель составляет менее 10%

У красноярских нганасан и ненцев — не более 15% (хотя еще в 1993-1994 годах свободно говорили по-нганасански почти 40% представителей этого народа)

При этом у ненцев, продолжающих кочевать в тундре, доля свободно владеющих родным языком достигает почти 100%

У эвенков Красноярского края, которые могут изучать родной язык в средних и старших классах школ, число свободно им владеющих сокращается

Тему сохранения языков в национальных республиках не поднимали. Но дела в них, если и обстоят лучше, то по большей части не принципиально.

В национальных республиках дела обстоят лучше. В Якутии процент свободно владеющих родным языком якутов - около 80%, в Бурятии он приближается к только к трети от бурятского населения (республика, увы, в антилидерах).

Но тенденция и в том, и в другом случае схожая, разница только в темпах: хорошо владеет языком старшее поколение, а молодёжь постепенно утрачивает навык.

Пафос стратегической сессии в Красноярске, судя по информационным сообщениям с сессии, заключался в том, чтобы представить выходом из ситуации - создание цифровой среды на родном языке. Приложения-переводчики, нейросети на языке коренных народов - всё это должно помочь в сохранении языков коренных народов.

Однако уверенность в том, что это поменяет ситуацию, быть не может. Более того, переводчики могут действовать даже обратным образом: зачем учить язык, если всё за тебя может сделать программа?

Но вот что может точно держать в тонусе – так это возможность смотреть и читать контент на родном языке.

Нейросети, автоматически переводящие страницы или создающие субтитры в видео, смогут помочь в этом. Однако для того чтобы погружаться в такую цифровую среду с пользой, нужно быть мотивированным на изучение родного языка и прикладывать к этому сознательные систематические усилия. Поэтому это только одна из вспомогательных мер.

Ещё одним из способов сохранения языка может быть систематическое проведение православных богослужений на родном языке. В РПЦ прикладывают в этом направлении усилия. Практика таких богослужений есть в Бурятской митрополии. В частности такие богослужения проводил Михаило-Архангельский храм в г. Иркутске, где был издан перевод Божественной литургии Иоанна Златоустого.

Это, само по себе, не обеспечит носителей свободным владением языком, но даст возможность представителям народа быть погружёнными в свою языковую среду даже в современных городских условиях, во всяком случае, не утратить связь со своим языком.

Но для того, чтобы родной язык не стал высоким языком предков, который можно изучать только по книгам, необходимо общаться на нём в семье. Только такая прочная основа позволит обратить негативную тенденцию вспять.